Arturo Martini

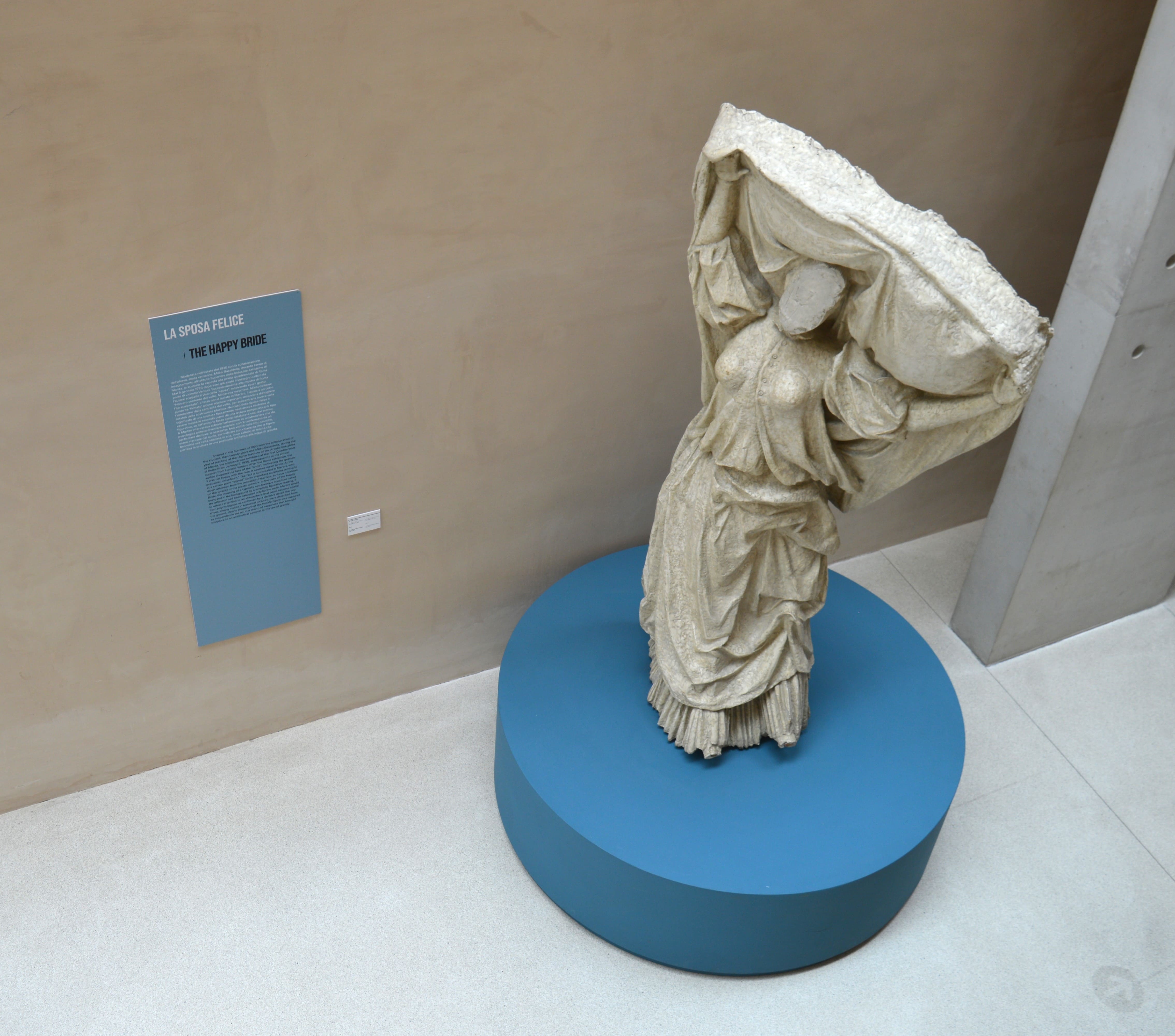

Arturo Martini è nato a Treviso nel 1889. Il suo lavoro come artista è molto importante per la storia della scultura moderna. Grazie a doni e acquisti, il Museo Bailo conserva molte sue opere, tanto della giovinezza quanto della maturità.

A Treviso, dove vivrà fino al 1920, Martini riceve i primi insegnamenti dallo scultore Antonio Carlini e partecipa alle Mostre d’Arte Trevigiana.

Nel 1909 compie un lungo soggiorno a Monaco di Baviera: grazie a quest’esperienza e agli stimoli che riceve nella città tedesca, elabora una serie di originali modelli per la fornace di ceramiche Gregorj di Treviso e ha nuove idee per le sue sculture.

A Venezia, partecipa alle mostre collettive dell’Opera Bevilacqua La Masa, un’istituzione che ha lo scopo di aiutare i giovani artisti. Stringe amicizia con il pittore Gino Rossi, con cui viaggia a Parigi e condivide la volontà di cambiare le regole della pittura e della scultura e fare qualcosa di nuovo rispetto alla tradizione.

Nel dopoguerra, torna a rappresentare la figura umana. Soggiorna spesso a Roma e studia i modelli antichi, romani ed etruschi: tra i capolavori di questo periodo possiamo ricordare la figura addormentata della Pisana.

La possibilità di utilizzare l’ampio forno dell’ILVA di Vado Ligure gli permette di realizzare un’importante serie di grandi terrecotte (come La Venere dei porti), per le quali ottiene premi e riconoscimenti.

Durante la seconda guerra mondiale, viene chiamato ad insegnare scultura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, di cui diventa direttore nel 1944. In questi anni riflette profondamente sul suo lavoro e sulle possibilità di sviluppo della scultura moderna.

Muore a Milano pochi anni dopo, nel 1947.